名师在线 | 李玲教授揭秘教学创新的“道”与“术”:从四次折戟到国奖的破局之路

10月26日晚,一场关于教学创新本质的深度对话在云端展开。我系联合校级理工协同化学核心课程群虚拟教研室,特邀湖北大学化学化工学院李玲教授,以《教学创新的“道”与“术”》为题,带来了一场既有理论高度又有实践温度的教学分享。这场讲座不仅是一次经验传递,更是一次对教育初心的唤醒。

从“屡战屡败”到“破茧成蝶”——一位教师的坚守与突破

李玲教授毫不避讳地分享了她五次参赛的曲折历程。前四次止步省赛的门槛前,她没有选择放弃,而是在反思中积蓄力量。“每一次失败都在告诉我,教学创新不是表面的花样翻新,而是对教育本质的深刻理解。”第五次参赛,她带着全新的领悟重新出发,最终斩获国家级教学创新大赛二等奖。这不仅是奖项的突破,更是一位教师专业成长的生动见证。

教学创新的本质:以“道”驭“术”,回归本真

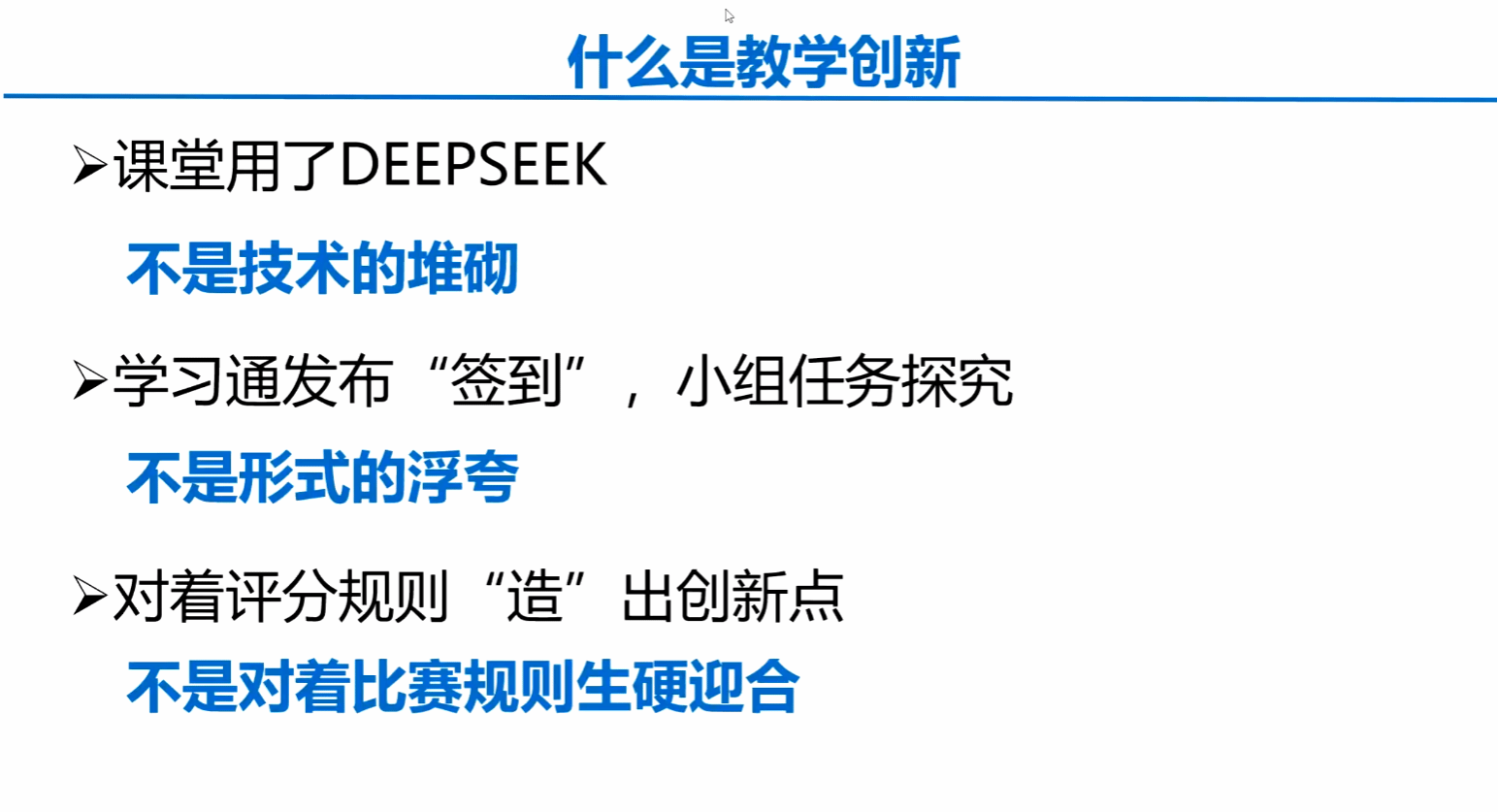

在李玲教授看来,教学创新需要明晰“道”与“术”的辩证关系。“道”是方向,是解决真实教学问题的初心;“术”是方法,是知识图谱、AI助教等智慧工具。她强调:“真正的创新不是技术的堆砌,而是用技术更好地服务教学本质。”这番见解让在场教师重新审视自己的教学实践——我们是在用技术包装课堂,还是在用技术重塑学习?

实战秘籍:用专业与真诚打动评委

对于参赛教师最关心的实操问题,李玲教授给出了细致入微的建议:

创新报告要“逻辑自洽、证据完整”,四大板块环环相扣;

善用AI工具提升报告的专业性,让思想以更精准的方式呈现;

课堂实录要“真实有互动”,拒绝表演,每5分钟一次的有效互动才是教学功力的体现。

她的分享既有战略高度,又有战术细节,为教师们提供了一份清晰的“作战地图”。

教育的温度:超越比赛,回归育人初心

在竞赛技巧之外,李玲教授更强调了教育的温度。“保持平常心,组建团队,关注创新的实际育人效果”——这些建议背后,是她对教育本质的深刻理解。比赛只是路径,成长才是目的。她鼓励教师们通过参赛实现自我突破,让创新真正服务于学生的成长。